Capire la risposta del nostro corpo ai carboidrati è più facile di quanto sembri: basta distinguere correttamente tra indice glicemico (IG) e carico glicemico (CG). L’IG misura la velocità con cui un alimento innalza la glicemia, mentre il CG considera anche la quantità di carboidrati presenti in una porzione reale. In questa guida vedremo perché il carico glicemico offre un quadro più completo e come usarlo nella vita di tutti i giorni, con esempi concreti, formule semplici e strumenti gratuiti come Calcola Pasto. Valori e riferimenti possono variare a seconda della fonte o del prodotto. Consulta sempre un professionista per consigli medici personalizzati.

Salta subito alla sezione che ti interessa:

- Cos’è l’indice glicemico

- Perché l’indice da solo non basta

- Cos’è il carico glicemico

- Perché il carico è più utile

- Come si calcola il carico glicemico

- Esempi pratici a confronto

- Usare Calcola Pasto per il CG

- Strategie quotidiane a basso CG

- Domande frequenti

- Conclusioni

Cos’è l’indice glicemico

L’indice glicemico è una scala da 0 a 100 che indica quanto velocemente i carboidrati di un alimento aumentano il livello di glucosio nel sangue rispetto al glucosio puro, che per convenzione vale 100. Conosciuto dagli anni ’80 grazie agli studi dell’Università di Toronto, l’IG ha permesso di classificare alimenti come riso a cottura rapida, patate o pane bianco tra quelli ad alto impatto glicemico, mentre legumi, verdura e cereali integrali rientrano generalmente nella fascia bassa. Per calcolare l’IG si somministra ai volontari una porzione di cibo che contenga 50 g di carboidrati disponibili, si misurano le glicemie per due ore e si confronta l’area sotto la curva con quella del glucosio. Il risultato è un numero che però non considera quanto effettivamente mangiamo in un pasto normale, né la combinazione con altri alimenti o il metodo di cottura. Per un approfondimento dedicato puoi leggere anche l’articolo “Indice glicemico: cos’è e come usarlo a tavola”.

Perché l’indice da solo non basta

Affidarsi soltanto all’indice glicemico può portare a conclusioni fuorvianti: una carota cruda ha un IG alto (circa 71), ma contiene così pochi carboidrati per porzione che l’impatto reale sul glucosio è minimo. Al contrario, un piatto abbondante di riso bianco può avere un IG medio ma, dato l’elevato contenuto di carboidrati, può comunque far salire la glicemia in modo rilevante. Inoltre l’IG non tiene conto di fattori pratici come la maturazione della frutta, la temperatura di servizio, la presenza di fibre, grassi o proteine che rallentano l’assorbimento. Perfino la masticazione, la cottura a vapore o il raffreddamento dell’amido (effetto retrogradazione) possono modificare la risposta glicemica. In sintesi, l’IG è un ottimo punto di partenza, ma per tradurlo in scelte concrete serve un parametro che integri quantità e qualità: entra in gioco il carico glicemico.

Cos’è il carico glicemico

Il carico glicemico combina l’indice con la quantità di carboidrati contenuti nella porzione abitualmente consumata. Inventato dal ricercatore statunitense David J. A. Jenkins negli anni ’90, il CG risponde alla domanda: «Quanto farà salire la mia glicemia questa porzione specifica?». Tecnicamente si ottiene moltiplicando l’IG per i grammi di carboidrati disponibili nella porzione e dividendo il risultato per 100. Questo approccio riconosce che 200 g di anguria (IG alto) hanno un impatto diverso rispetto a 200 g di patate (IG simile ma più amido). In pratica, il CG traduce i numeri teorici in scenari di vita reale, facilitando valutazioni più precise per chi vuole gestire l’energia, evitare picchi glicemici o semplicemente capire meglio cosa succede nel proprio piatto.

Perché il carico è più utile

Conoscere il carico glicemico aiuta a pianificare pasti equilibrati senza demonizzare intere categorie di cibi. A parità di IG, una porzione piccola o ricca di fibre può avere un CG basso e quindi essere adatta anche a chi controlla la glicemia. Questo evita esclusioni inutili e favorisce un rapporto sereno con il cibo, in linea con la visione di Calcola Pasto: consapevolezza, non restrizione. Inoltre il CG è utile per atleti che devono gestire l’energia in gara, per chi lavora su turni e desidera evitare cali di concentrazione o per chi semplicemente sente la necessità di mantenere livelli di zucchero più stabili durante la giornata. Ricorda però che non è un indicatore medico assoluto: fattori genetici, attività fisica, stress e ormoni personali influenzano comunque la risposta glicemica.

Come si calcola il carico glicemico

La formula è tanto semplice quanto potente: CG = (IG × carboidrati disponibili in grammi) ÷ 100. Per «carboidrati disponibili» si intendono quelli totali meno le fibre, poiché le fibre non vengono convertite in glucosio. Se un alimento ha IG 60 e una porzione fornisce 30 g di carboidrati, il carico è (60 × 30) ÷ 100 = 18. In genere si considera: CG basso ≤ 10, medio 11-19, alto ≥ 20. Questo non significa che valori alti siano “cattivi”, ma che è bene bilanciarli con cibi a CG più basso all’interno dello stesso pasto o lungo la giornata. Avere a portata di mano una bilancia da cucina facilita il calcolo corretto della porzione, mentre strumenti digitali come Calcola Pasto automatizzano i conti in tempo reale.

Esempi pratici a confronto

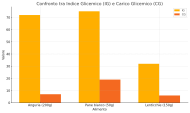

Per capire la differenza tra IG e CG, confrontiamo tre alimenti comuni: 200 g di anguria, 50 g di pane bianco e 150 g di lenticchie cotte. L’anguria ha IG 72 ma solo 10 g di carboidrati, quindi CG 7 (basso). Il pane bianco ha IG 75 e contiene circa 25 g di carboidrati: CG 19 (medio). Le lenticchie hanno IG 32 e 20 g di carboidrati: CG 6 (basso). Osserviamo come un alimento con IG alto possa avere un CG basso se ricco d’acqua o povero di zuccheri, mentre un cibo apparentemente innocuo diventa impegnativo se la porzione è abbondante. Questo spiega perché sostituire 60 g di cereali soffiati (IG alto e CG alto) con 60 g di fiocchi d’avena integrale (IG medio-basso, CG medio) può ridurre l’oscillazione glicemica senza rinunciare ai carboidrati complessi, alle fibre e al gusto.

Strategie quotidiane a basso CG

Mantenere il carico glicemico basso o medio non significa rinunciare al gusto. Ecco alcune strategie semplici: abbina sempre una fonte di proteine (legumi, pesce, uova) e una di grassi buoni (olio EVO, frutta secca) ai carboidrati, perché rallentano l’assorbimento del glucosio. Preferisci cereali integrali o raffreddati (riso “al dente” poi ripassato in padella antiaderente) per aumentare l’amido resistente. Inserisci verdure ricche di fibre come base del piatto: oltre a volume e micronutrienti, diluiscono il CG complessivo. Se desideri un dessert, riduci la porzione di carboidrati del pasto principale per bilanciare. Usa metodi di cottura delicati, come la padella antiaderente o la friggitrice ad aria, che non richiedono impanature zuccherine e conservano meglio le fibre degli alimenti.

Domande frequenti

Il carico glicemico è utile solo per chi ha diabete? No, è uno strumento di educazione alimentare per tutti: studenti che vogliono energia costante, genitori che preparano merende, sportivi che gestiscono i rifornimenti. Posso consumare cibi a CG alto? Certo: l’importante è il contesto. Una porzione di pasta dopo l’allenamento può essere appropriata. Contare il CG deve diventare un’ossessione? Assolutamente no. Serve a comprendere le dinamiche tra cibo e corpo, non a imporre regole rigide. È necessario calcolare sempre fibre disponibili? Se usi banche dati affidabili o Calcola Pasto, il valore dei carboidrati disponibili è già indicato. Il CG cambia con la cottura? Sì: tempi di cottura, raffreddamento e masticazione influenzano l’IG e quindi il CG.

Conclusioni

L’indice glicemico rimane un pilastro della ricerca nutrizionale, ma il carico glicemico aggiunge il tassello mancante: la quantità. Sapere sia «quanto velocemente» sia «quanto in totale» un alimento influenzi la nostra glicemia rende possibile costruire pasti equilibrati, senza rinunce né confusione. Con strumenti gratuiti come Calcola Pasto, una bilancia da cucina e qualche nozione di base, trasformi la teoria in azione quotidiana. Ricorda: i numeri guidano, non giudicano. Ascolta il tuo corpo, consulta un professionista per esigenze specifiche e goditi il piacere di un’alimentazione consapevole. Valori nutrizionali e risposte individuali possono variare; per dubbi medici rivolgiti sempre a un esperto certificato.